八雲は島根だけじゃない?

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)といえば、やっぱり島根県松江を思い浮かべる方が多いでしょう。宍道湖畔の旧居や『怪談』などの作品群は、今でも観光と文学の顔になっています。

でも実は、八雲の痕跡は島根だけではないのです。――その「知の宝庫」ともいえる蔵書が、富山に眠っているのをご存じでしょうか?

「え? なんで富山に?」

そう思われる方も多いはずです。この記事では、その鍵となるヘルン文庫と、それを富山に残すことに尽力した馬場はると南日恒太郎の物語をご紹介します。島根と富山、二つの土地を結ぶ八雲のもう一つの姿を一緒にたどってみましょう。

ヘルン文庫 ― 八雲の知的遺産

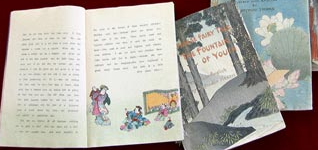

まずご紹介するのは、富山大学附属図書館に所蔵されている「ヘルン文庫」。これは小泉八雲が生涯にわたり収集し、愛用した蔵書をまとめたものです。総数はおよそ2400冊。洋書、和書、雑誌、講義ノートなど多岐にわたり、なかには八雲自身の書き込みが残る本もあります。

「怪談」を書いた文豪が、どんな本を読み、どんな考えを深めていたのか――それを直接感じられるのがヘルン文庫の醍醐味です。ギリシャ神話や英文学、仏教や神道、さらには日本の民俗学まで。まさに「知の交差点」といえるでしょう。

近年はデジタルアーカイブ化も進み、一部の資料はオンラインで世界中の研究者や八雲ファンが閲覧できるようになっています。富山から世界へ――文化発信の拠点としての役割も果たしているのです。

馬場はる ― 名士が下した静かな決断

では、なぜ八雲の蔵書が富山に来ることになったのでしょうか。そこには、一人の女性の存在が欠かせません。富山の資産家・馬場はるです。

1923年、関東大震災によって東京の蔵書は散逸の危機にさらされました。そのとき、富山に安全な保存場所を確保しようという動きが起こります。しかし問題は資金。大量の書籍を購入し、保存するためには莫大な費用がかかりました。

そのとき私財を投じて支援したのが、馬場はるでした。北前船交易で財を成した馬場家の一員であった彼女は、地域文化や教育に対する理解が深く、「これは後世に残さなければならない」と考えたのです。

当時の日本社会では、女性が公共的な文化事業を支えることは非常に珍しいことでした。しかし馬場はるは、その枠を超えて静かに行動し、結果的にヘルン文庫を富山へと導きました。

彼女はその後も学校設立や教育支援に尽力し、未来の人材育成を支えました。いまや「富山市名誉市民」として顕彰されている彼女の功績は、八雲の蔵書を守ったことにとどまらず、富山という土地の文化的基盤を形づくったと言えるでしょう。

南日恒太郎 ― 教育者としての使命

そしてもう一人、忘れてはならない人物がいます。それが富山高校(現在の富山大学)の初代校長、南日恒太郎です。

南日は「教育は地域の未来をつくる」という信念を持った教育者でした。富山のような地方都市でも、一流の学問環境を整えなければ若者が流出してしまう、と危機感を抱いていたのです。

関東大震災で八雲の蔵書が危機に直面したとき、南日はただ「惜しい」と嘆くだけでなく、富山で受け入れようと決断しました。これは単なる収集ではなく、富山に文化の火をともす行為でもありました。

もちろん資金面の課題はありましたが、ここで馬場はるの支援が加わり、二人の意思が重なります。教育者としての使命感と篤志家の実行力。この協力関係があったからこそ、ヘルン文庫は富山に根付き、今日まで守られているのです。

島根と富山をつなぐ八雲

さて、ここまでで「富山の八雲」の姿を見てきましたが、やっぱり八雲といえば「島根の八雲」も忘れられません。松江での暮らし、妻セツとの日々、そして『怪談』をはじめとする文学作品。島根の八雲は、生活と物語を通して日本を描きました。

一方、富山に眠る八雲は、知識と学びの痕跡です。読んだ本、考えたこと、残したメモ――つまり「八雲の頭の中」をのぞき込むことができるのです。

「暮らしの八雲」が島根に、「知の八雲」が富山に。二つを合わせてこそ、一人の作家を丸ごと理解できる。そう考えると、ちょっとロマンを感じませんか?

さらに面白いのは、方言の話です。富山弁と島根弁には意外な共通点があります。語尾の「けん」や柔らかなイントネーションなど、どこか似ている響きがあるのです。北前船の航路や人の往来が、文化や言葉を運んでいったのかもしれません。

そして、もし次期朝ドラで八雲が描かれるなら、島根の八雲が全国的に注目されるでしょう。そのときこそ「実は富山にも八雲がいる」と発信できれば、文化や観光の新しい橋がかかるかもしれません。

まとめ ― 富山に眠る八雲の価値

小泉八雲という作家を理解するには、島根だけでなく富山も訪れる必要があります。松江では彼の「生活と物語」に触れ、富山では「知と学び」に触れることができるのです。

この二つの土地を結んでこそ、八雲という人物像はより立体的に見えてきます。そしてその背景には、馬場はると南日恒太郎という二人の存在がありました。篤志家と教育者の決断がなければ、八雲の蔵書は今日まで残らなかったかもしれません。

富山に眠る八雲の知の宝庫――ヘルン文庫。そこには「文化は守られるべきものであり、次世代に引き継がれるべきものだ」という強いメッセージが込められています。

もしあなたが島根に行く機会があれば、松江の八雲を。富山に訪れる機会があれば、ぜひヘルン文庫のことを思い出してください。その両方を知ったとき、きっと小泉八雲という作家が、ぐっと身近に感じられるはずです。